هل يتعظ الشعب من تجربة الضفدع أم أنّ النهاية ستكون مماثلة؟

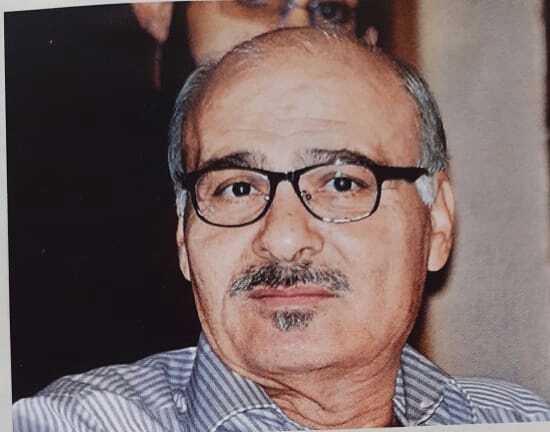

} علي بدر الدين

بات واضحاً أنّ الهروب إلى الأمام هو سمة من سمات القوى السياسية الحاكمة، في هذه المرحلة وما بعدها، لأنها باقية على ما يبدو حتى استكمال مشروع السقوط الأخير، ومن علاماتها التهرّب من تحمّل المسؤولية وترك الأثقال والاعباء والأزمات على صدور اللبنانيين وظهورهم، التي وضعتها هذه القوى، وتحميل الشعب فوق طاقته، وما لا قدرة له عليه، على مدى ثلاثين سنة من الفساد والنهب والتحاصص وصراعات السلطة والنفوذ وتغليب المصالح على مصلحة الوطن والدولة والمؤسسات والدستور والقانون، وجاء الحصاد وبالاً على اللبنانيين، تمثل بحرق الأخضر واليابس، وانهيار الاقتصاد وإفلاس مالية الدولة ومصادرة مؤسّساتها ومشاعاتها، والسطو على أموال المودعين في المصارف، وتشريع سيادة الفوضى والفلتان والجريمة، وتعميم «ثقافة» الفساد والسرقة وجعل ما يقارب الستين بالمئة من الشعب اللبناني تحت خط الفقر الذي رسمته الطبقة السياسية والمالية والسلطوية الحاكمة، بالتواطؤ مع حيتان المال وغيلان الجشع والاحتكار وفجور التجار وسماسرة ومحتكري الأدوية والمحروقات والطحين، وكلّ ما له علاقة بالسلع والمواد الغذائية للمواطنين، حتى بلغ الأمر بالمواطن الفقير أن يبتهل ويتمنّى أن تكون «حصة الإعاشة» أو «كرتونة» المساعدة تحتوي على زيت وحليب بعد أن أصبح محروماً من هاتين السلعتين بفضل سياسة الاحتكار والصفقات والعمولات والتخزين وأسعارهما المرتفعة جداً، كما أنّ هذا المواطن الذي يقضي يومه على محطات المحروقات مقهوراً ومذلولاً، يبحث كما يُقال بـ «السراج والفتيلة» عن اللحمة مدعومة كانت أو غير مدعومة، كأنه يبحث عن إبرة في «كوم قش» وكأنّ معجزة حصلت وطارت البقر والماشية، على قاعدة «عنزة لو طارت» وتحققت المعجزة في زمن هذه المنظومة السياسية التي نجحت فعلاً في «تطيير» الفيلة ولحم البقر والغنم ورغيف خبز الفقراء، والأدوية أو معظمها، حيث لا توجد أصناف كثيرة من الأدوية البسيطة التي يحتاجها المواطن في يومياته، كالبنادول والأسبرين والأعصاب والدوخة وغيرها الكثير، التي تسلّمها شركات الأدوية الاحتكارية إلى الصيدليات بالقطارة وبكمية أقلّ من حاجة السوق، من دون حسيب او رقيب.

الهروب إلى الأمام، ومن المسؤولية وعملية التطيير المستمرة والمتبعة منذ زمن، أول ضحاياها تأليف الحكومة، الذي على ما يبدو لم يعد من الأولويات «وملحوق» عليها، إذا «مش اليوم بكرا، أو بعده أو بعد شهر أو سنة، ولا مانع ان تؤلف بعد أقرب استحقاق انتخابي، حتى لا يتكرّر المشهد السياسي المستفز، في ظلّ عدم قدرة قوى الداخل على تأليف الحكومة، وإدخال البلاد والعباد في أزمة حكومية جديدة. ولماذا كلّ هذه المعاناة والمعارك وشدّ الحبال، ما دامت حكومة تصريف الأعمال تقوم بواجبها، كلما استدعت الحاجة إليها، او تحميلها مسؤولية كلّ قرار خاطئ، لأنّ جلدها بيحمل بالوقت الضائع، يعني بكلّ بساطة تأليف الحكومة صار في آخر الترتيب والاهتمام وعقبة وأزيلت من أمام المنظومة السياسية الحاكمة.

ومع تمييع تشكيل الحكومة طار الإصلاح والتغيير والمحاسبة وطار معهم التدقيق الجنائي، وحط رحاله في ثلاجة الانتظار والنسيان، كما هو حال كلّ القضايا والملفات والطروحات الخلافية بين المنظومة، التي تنتهي عادة، من دون غالب أو مغلوب، ولكن المغلوب دائماً هو الشعب الذي تقع الواقعة عليه، لأنه أصبح مطواعاً كالعجينة في أيدي حكامه، لا همّ عنده إن جاع ومرض وفقد حقوقه كإنسان، المهمّ أن يبقى مسؤوله غالباً وقوياً ونافذاً وحامياً لثرواته ومواقعه السلطوية، وأن لا «تدقه حتى شوكة».

العيون كلها شاخصة إلى روسيا، بعد أن فشلت فرنسا وأميركا في فرض شروطهما لتأليف الحكومة، علها تنجح حيث فشل الآخرون وتفرض كلمتها وهيبتها وضغوطها، على القوى السياسية التي تستضيفها وتستمع اليها، والجميع يتطلع إلى زيارة رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل إلى موسكو قريباً، ثم تكرّ سبحة الزيارات، إلى أن يكون الوطن استكمل مشوار السقوط، والشعب افتقر وجاع وفقد دوره، باتا مثلاً يُضرب على مستوى المنطقة والعالم بالمجاعة وانهيار الدولة واقتصادها وإفلاسها المالي، وحاجة الشعب اللبناني العظيم لمساعدات الدول من القمح والأرز والسكر والحبوب ترمى له من الطائرات، أو تصله في البواخر، ثم تهرّب. وهذا الشعب ينتظر تأليف الحكومة ووعود الإصلاح، وأنّ الآتي سيكون أفضل، ولبنان سيعود سويسرا الشرق ودرّته، وسيضرب المثل بلبننة الدول، بدلاً من الصوملة والعرقنة والأفغنة لأنّ لبنان سبقهم بأشواط واحتلّ مرتبة متقدّمة بالفقر والفساد وسوء الحكام. ولا خوف عليه بعد الآن لأنه لم يعد يملك شيئاً يخسره، وقد تحوّلت مقدرات الدولة والشعب إلى جيوب وخزائن ومصارف خاصة وهي بأمان، والأمل بعد إسقاط الطبقة السياسية والمالية، باسترجاعها إلى أصحابها وخزينة الدولة، وهذا يستوجب الصبر والتحمّل والانتظار الصعب، لأنّ الذي طار سيقع، و»ما من طير ارتفع، إلا وعاد وقع».

كنت قرأت قصة تجربة علمية عن الضفدع، ورأيت أنها تصلح لمقاربتها بحال الشعب اللبناني. القصة تقول «انّ العلماء وضعوا الضفدع في ماء على النار، وكلما سخن الماء، يعدّل الضفدع درجة حرارة جسمه، فتظلّ المياه عادية ومقبولة، إلى أن وصل الماء لدرجة الغليان، ومات الضفدع في التجربة، وبدأ العلماء القائمون على التجربة في دراسة سلوك الضفدع من خلال هذه التجربة، الوعاء الذي وضعوا فيه الضفدع كان مفتوحاً من أعلاه، ومع ذلك لم يحاول القفز للخروج من الوعاء حتى في مرحلة غليان الماء… إلى أن مات!

وتوصّل العلماء إلى أنّ الضفدع استخدم كلّ طاقته في معادلة درجة حرارته وتأقلمه مع المناخ الذي حوله على الرغم من صعوبته، حتى وصل الضفدع إلى مرحلة لم يبقَ عنده طاقة للتأقلم، ولا حتى لإنقاذ نفسه!

واستنتجوا أنّ الذي قتل الضفدع ليس الماء المغلي، ولكن إصرار الضفدع على أقلمة نفسه إلى حدّ أفقده الطاقة اللازمة لإنقاذ حياته.

هذا ما يحصل مع الشعب اللبناني «الضفدع»، ها هو يتأقلم مع الوقفة في طوابير الذلّ على محطات البنزين والأفران ووو… وقريباً المستشفيات!

الشعب اللبناني ما زال مقتنعاً انه الأذكى على الكرة الأرضية وبوسعه ان يتأقلم مع بقاء من سرقوه وما زالوا يسرقونه ويعتقد أنه بذلك هو عزيز وكريم..

«الشعب ـ الضفدع» ستكون نهايته مماثلة لذلك الضفدع.